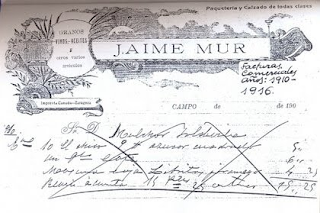

Antonio Castel Ballarín nos ofrece una extensa documentación de la actividad comercial llevada a cabo por el negocio de Don Jaime Mur, que contaba como clientes no solo a los vecinos de Campo, sino también a los de muchos pueblos y aldeas de los alrededores.

Para conocer los artículos que se consumían a finales de 1800 y principios de 1900, examinaremos las anotaciones de uno de los libros de contabilidad del Sr. Jaime, en el que anotaba todas las operaciones que realizaba. Con esta información se evidencia, además, el tipo de relaciones comerciales que imperaban en aquella época. El dinero prácticamente no circulaba, se compraba habitualmente al fiado o se recurría al trueque, ya fuera de mercancía por mercancía o de mercancía por jornal.

A cambio del ordio, trigo, judías, bellotas, un día de jornal, una gallina, etc. que aportaba el cliente, el comerciante les ofrecía sus artículos: fideos, garbanzos, especias, pólvora, alpargatas, sombreros, sardinas, platos, peladillas, chocolate... etc.

A cambio del ordio, trigo, judías, bellotas, un día de jornal, una gallina, etc. que aportaba el cliente, el comerciante les ofrecía sus artículos: fideos, garbanzos, especias, pólvora, alpargatas, sombreros, sardinas, platos, peladillas, chocolate... etc.

A continuación, algunas transacciones con vecinos de diferentes pueblos, omitiéndose los nombres y apellidos (tal y como hizo Antonio Castel).

A cambio del ordio, trigo, judías, bellotas, un día de jornal, una gallina, etc. que aportaba el cliente, el comerciante les ofrecía sus artículos: fideos, garbanzos, especias, pólvora, alpargatas, sombreros, sardinas, platos, peladillas, chocolate... etc.

A cambio del ordio, trigo, judías, bellotas, un día de jornal, una gallina, etc. que aportaba el cliente, el comerciante les ofrecía sus artículos: fideos, garbanzos, especias, pólvora, alpargatas, sombreros, sardinas, platos, peladillas, chocolate... etc. A continuación, algunas transacciones con vecinos de diferentes pueblos, omitiéndose los nombres y apellidos (tal y como hizo Antonio Castel).

NOCELLAS.- Quedó a deber un cuartal de trigo, 2 cántaros de vino, pagar para la Feria de Campo. 4 velas, arroz, anís, vino. Pagado el 31 de mayo.

1901-1903: Recibí por el criado cinco fanegas de trigo. El amo: dos pares de alpargatas cerradas. Recibí por el amo 2 cuartales de trigo y dos almudes de ordio.

MERLI.- 1896. Un cuartal de trigo pagado el 19 de agosto de 1.879. Se le entrega un recibo por Joaquín con el interés del año 1.898.

SENZ.- La chica un par de alpargatas, entregó una peseta. Sebo, mistos, arroz, anís y fideos. Aceite y jabón. Pasadas cuentas el 27 de agosto queda a deber 10 pesetas. El amo se lleva papel de fumar, sardinas y un cántaro de vino. Medio kilo de enjundia, una soga y una cincha. Le dejé al amo en dinero 11,50 pesetas.

|

| cántaro |

VIU.- Pasadas cuentas el 1 de abril quedó a deber 3,50. El amo alpargatas. Arroz y fideos; dos fajas de cáñamo, 12 manojos de acelgas y una bota. Sardineta y abadejo. Un par de abarcas. Recibí en dos veces 9 duros. La dueña y el chico géneros para la fiesta. Media docena de platos. La dueña un par de alpargatas negras, lo pagarán todo dentro de ocho días.

FORADADA.- Sardinas, botones e hilo. Un par de alpargatas, un pichellón de vino clarete, vino y peladillas. Un cántaro de vino superior.

Se contó la cuenta de atrás que sumaba 33,60 de lo que queda enterado el joven Antonio Castillón. Falta rebajar de la cuenta 4 docenas y media de mangos. El 20 de noviembre recibí en dinero 30 pesetas.

El amo joven para la fiesta anís, café, azúcar y sardinas, abadejo y una lata de tomate. Pasadas cuentas el 30 de abril de 1.899 queda a deber 38 pesetas, más queda a deber tres almudes de judías.

Ordio, arroz, un par de alpargatas y veta. Recibí trigo. Pasadas cuentas quedó a deber 14,60.

1.901. Mandé por el joven un porrón de vino rancio. El abuelo quedó a deber la enjundia.

1.902. En noviembre el abuelo: 2 enjundias, fideos, un par de alpargatas negras. Un paquete de gaseosas y sardinas. Recibí 4 cuartales de trigo. El amo se llevó un sombrero de paja y dos cajas de perdigones. Dice que pagará en la feria.

LACORT.- 1897. El amo un par de alpargatas y veta. 2 carretes, un kilo de enjundia, dice que dará bellotas para cántaros de vino. Recibí 2 cuartas de trigo el 14 de agosto.

TOLEDO.- Sopa y patas el 10 de Mayo de 1898. Alpargatas, veta y chocolate. Recibí 11 almudes de ordio, adeudando hasta hoy 38.50, dará 10 por el molinero Samper. Un pagaré y dice pagará para la feria de Barbastro de 1.900. Envío 2 cajas de perdigones y caja de pistones. Tocino y pólvora.

BACAMORTA.- Sebo y sardinas. La dueña un par de alpargatas. Recibí trigo en 1898. Recibí en casa 7 cuartales de trigo. El amo un par de alpargatas negras. Un sillón grande, fideos arroz, un kilo de enjundia, dice que dará bellotas para pagar. Pasadas cuentas quedan a deber 6,50. Recibí 15 almudes de trigo.

BACAMORTA.- Sebo y sardinas. La dueña un par de alpargatas. Recibí trigo en 1898. Recibí en casa 7 cuartales de trigo. El amo un par de alpargatas negras. Un sillón grande, fideos arroz, un kilo de enjundia, dice que dará bellotas para pagar. Pasadas cuentas quedan a deber 6,50. Recibí 15 almudes de trigo.

El amo dos escorchas. Dueña 6 almudes de trigo y un par de alpargatas blancas que quedan pagadas con el trigo. De una escorcha ajustada en 11 reales entregó 7, faltan 4. El dueño lleva seis tricenales de vencejos.

La dueña un porrón, una soga, en cambio recibí 3 cuartales de trigo y un jornal.

La dueña un jarro de tierra, una escorcha y una soga. Abadejo, Marina, dice, lo pagará dentro de 10 días.

El chico quedó a deber la harina. La dueña un sillón, el chico un par de alpargatas. La dueña, fideos y media docena de platos. El chico quedó a deber 39 céntimos. Recibí un jornal para hacer leña.

Una lata de perdigones, más sardinas saladas, vino. Recibí por el año tres pesetas. El 23 de octubre de 1903 dejé al amo en dinero 8 pesetas. Enjundía. Recibí dos docenas de tuertas y 6 almudes de ordio. Recibí una gallina. Se llevó fideos, una docena de sardinas. Recibí 5 cuartales de trigo. Subí de Graus medio kilo de sardineta. Bacalao y una lata de atún. Subir y bajar a Graus, 6 pesetas. Deje en dinero para un par de pantalones 6 pesetas. Un cántaro de vino de El Grado. Un sombrero de paja, una cincha y un ramal.

NAVARRI.- Del año pasado 1897 quedó a deber una vajilla, chocolate, vino. Le di docena de platos pequeños, jabón, envié por "la Fransuala" arroz (en Navarri había una señora de Francia que la llamaban "la Fransuala").

Estuve en Navarri el 27 de agosto de 1900, me pagó todas las cuentas de Ramona y la cuenta de su madre que eran dos fanegas de trigo.

LAS COLLADAS.- Alpargatas y 40 sardinas, veta. Un manojo de cebollino, azúcar y chocolate, garbanzos, pimienta, canela, anís y fideos. Arroz, canela anís, vajilla, peladillas y chocolate, alpargatas. Recibí el mismo día 2 pesetas.

1898. Queda a deber, contada la paga, 2 pesetas. Arroz, trigo, cabezuela. Recibí en compensación trigo. Chocolate, enjundia, cerillas. el amo un par de alpargatas, la dueña arroz y fideos. Recibí en Bacamorta, Murillo, Navarri y las Colladas 4 jornales y medio.

Arroz, pimienta y canela. La dueña quedó a deber el chocolate, el amo quedó a deber el vino y las alpargatas. Un par de abarcas. Vino, una caja mixtos y lebrillo de fumar. Sardinas, chocolate, pimienta, azúcar, arroz, 6 almudes de trigo. La dueña una docena de platos.

MORILLO DE LIENA.- 1898. Un carrete de hilo, un cántaro de vino, alpargatas hombre. Recibí un pollo. Fideos. Recibí tres almudes de trigo.

Un par de alpargatas; 2 varas de veta, 2 kilos de fideos. Recibí 8 almudes de trigo.

Una cinca, sardinas, un cántaro de vino y arroz. Media docena de platos sevillanos y finos. Recibí por la dueña dos docenas y media de nabos.

Abadejo, 1 docena de huevos. La abuela quedó a deber el cebollino. Pimienta y arroz, un cuarterón de arroz. Recibí cebada y cinco almudes de trigo.

Un ramal y una pala ancha, botijo. Del vino que paga faltan 25 céntimos. 3 bizcochos, azúcar, un par de alpargatas, anís en grano, alpargatas catalanas, una lata de café. La leche, un par de zapatos, dice que los pagará para la feria de Campo. Un barreño, sal y un cántaro de vino. Chocolate, azúcar, abadejo, una docena de platos, cucharas y tenedores. Un sombrero de paja grande y un cántaro de vino.

Ordio y sardinas. Un cántaro de vino, pimienta, anís engrano, canela, un cántaro de vino y un sombrero de paja grande.

Ordio y sardinas. Un cántaro de vino, pimienta, anís engrano, canela, un cántaro de vino y un sombrero de paja grande.

1903. La dueña un par de zapatos, un cántaro de vinagre, media docena de platos finos y blancos, una escoba, azúcar. Recibí 6 almudes de trigo.

Vinagre y fideos. Un par de zapatos, una lata de pólvora y otra de perdigones. Ordio, trigo,cántaro de vino, 2 pichellotes de vino, 1 escorcha, 1 barreño.

FORADADA.- Sardinas, botones e hilo. Un par de alpargatas, un pichellón de vino clarete, vino y peladillas. Un cántaro de vino superior.

Se contó la cuenta de atrás que sumaba 33,60 de lo que queda enterado el joven Antonio Castillón. Falta rebajar de la cuenta 4 docenas y media de mangos. El 20 de noviembre recibí en dinero 30 pesetas.

El amo joven para la fiesta anís, café, azúcar y sardinas, abadejo y una lata de tomate. Pasadas cuentas el 30 de abril de 1.899 queda a deber 38 pesetas, más queda a deber tres almudes de judías.

|

| porrón |

1.901. Mandé por el joven un porrón de vino rancio. El abuelo quedó a deber la enjundia.

1.902. En noviembre el abuelo: 2 enjundias, fideos, un par de alpargatas negras. Un paquete de gaseosas y sardinas. Recibí 4 cuartales de trigo. El amo se llevó un sombrero de paja y dos cajas de perdigones. Dice que pagará en la feria.

LACORT.- 1897. El amo un par de alpargatas y veta. 2 carretes, un kilo de enjundia, dice que dará bellotas para cántaros de vino. Recibí 2 cuartas de trigo el 14 de agosto.

TOLEDO.- Sopa y patas el 10 de Mayo de 1898. Alpargatas, veta y chocolate. Recibí 11 almudes de ordio, adeudando hasta hoy 38.50, dará 10 por el molinero Samper. Un pagaré y dice pagará para la feria de Barbastro de 1.900. Envío 2 cajas de perdigones y caja de pistones. Tocino y pólvora.

BACAMORTA.- Sebo y sardinas. La dueña un par de alpargatas. Recibí trigo en 1898. Recibí en casa 7 cuartales de trigo. El amo un par de alpargatas negras. Un sillón grande, fideos arroz, un kilo de enjundia, dice que dará bellotas para pagar. Pasadas cuentas quedan a deber 6,50. Recibí 15 almudes de trigo.

BACAMORTA.- Sebo y sardinas. La dueña un par de alpargatas. Recibí trigo en 1898. Recibí en casa 7 cuartales de trigo. El amo un par de alpargatas negras. Un sillón grande, fideos arroz, un kilo de enjundia, dice que dará bellotas para pagar. Pasadas cuentas quedan a deber 6,50. Recibí 15 almudes de trigo.El amo dos escorchas. Dueña 6 almudes de trigo y un par de alpargatas blancas que quedan pagadas con el trigo. De una escorcha ajustada en 11 reales entregó 7, faltan 4. El dueño lleva seis tricenales de vencejos.

La dueña un porrón, una soga, en cambio recibí 3 cuartales de trigo y un jornal.

La dueña un jarro de tierra, una escorcha y una soga. Abadejo, Marina, dice, lo pagará dentro de 10 días.

El chico quedó a deber la harina. La dueña un sillón, el chico un par de alpargatas. La dueña, fideos y media docena de platos. El chico quedó a deber 39 céntimos. Recibí un jornal para hacer leña.

|

| Almud |

NAVARRI.- Del año pasado 1897 quedó a deber una vajilla, chocolate, vino. Le di docena de platos pequeños, jabón, envié por "la Fransuala" arroz (en Navarri había una señora de Francia que la llamaban "la Fransuala").

Estuve en Navarri el 27 de agosto de 1900, me pagó todas las cuentas de Ramona y la cuenta de su madre que eran dos fanegas de trigo.

|

| Lista de clientes |

1898. Queda a deber, contada la paga, 2 pesetas. Arroz, trigo, cabezuela. Recibí en compensación trigo. Chocolate, enjundia, cerillas. el amo un par de alpargatas, la dueña arroz y fideos. Recibí en Bacamorta, Murillo, Navarri y las Colladas 4 jornales y medio.

Arroz, pimienta y canela. La dueña quedó a deber el chocolate, el amo quedó a deber el vino y las alpargatas. Un par de abarcas. Vino, una caja mixtos y lebrillo de fumar. Sardinas, chocolate, pimienta, azúcar, arroz, 6 almudes de trigo. La dueña una docena de platos.

MORILLO DE LIENA.- 1898. Un carrete de hilo, un cántaro de vino, alpargatas hombre. Recibí un pollo. Fideos. Recibí tres almudes de trigo.

Un par de alpargatas; 2 varas de veta, 2 kilos de fideos. Recibí 8 almudes de trigo.

Una cinca, sardinas, un cántaro de vino y arroz. Media docena de platos sevillanos y finos. Recibí por la dueña dos docenas y media de nabos.

|

| Botijo o "sillón" |

Abadejo, 1 docena de huevos. La abuela quedó a deber el cebollino. Pimienta y arroz, un cuarterón de arroz. Recibí cebada y cinco almudes de trigo.

Un ramal y una pala ancha, botijo. Del vino que paga faltan 25 céntimos. 3 bizcochos, azúcar, un par de alpargatas, anís en grano, alpargatas catalanas, una lata de café. La leche, un par de zapatos, dice que los pagará para la feria de Campo. Un barreño, sal y un cántaro de vino. Chocolate, azúcar, abadejo, una docena de platos, cucharas y tenedores. Un sombrero de paja grande y un cántaro de vino.

Ordio y sardinas. Un cántaro de vino, pimienta, anís engrano, canela, un cántaro de vino y un sombrero de paja grande.

Ordio y sardinas. Un cántaro de vino, pimienta, anís engrano, canela, un cántaro de vino y un sombrero de paja grande.1903. La dueña un par de zapatos, un cántaro de vinagre, media docena de platos finos y blancos, una escoba, azúcar. Recibí 6 almudes de trigo.

Vinagre y fideos. Un par de zapatos, una lata de pólvora y otra de perdigones. Ordio, trigo,cántaro de vino, 2 pichellotes de vino, 1 escorcha, 1 barreño.